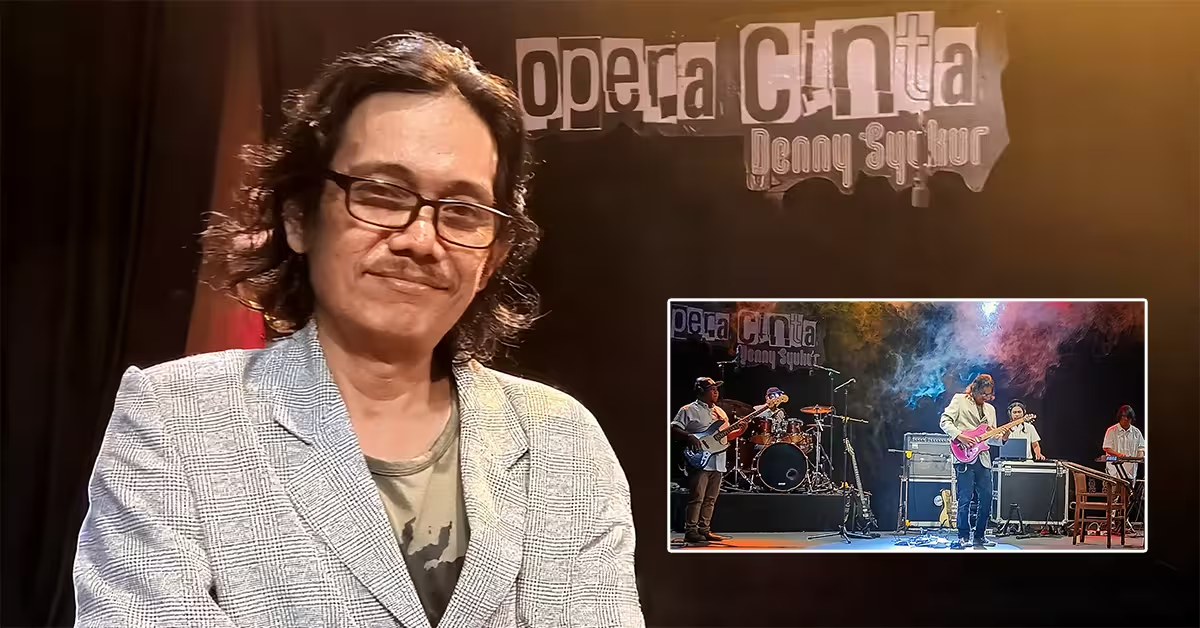

Getaran birama 6/8 terasa padat dan berlapis di Taman Budaya Aceh, Sabtu malam (8/11). Di atas panggung, Denny Syukur, seorang nama yang nyaris jadi mitos di kancah musik lokal, berdiri memeluk gitarnya. Ini adalah Opera Cinta, sebuah pertunjukan tunggal yang menandai kembalinya seorang maestro setelah sekian lama absen dari panggung besar. Petikan gitarnya berpadu dengan dentuman drum Eko yang lembut tapi tegas, ditopang oleh bass Munzir, keyboard Mulya, dan sequencer Amondaya. Tekstur suaranya menyelimuti ruangan, menciptakan suasana hangat dan intim. Penonton pun merasakan denyut setiap nada.

Opera Cinta Denny Syukur dan Kebangkitan Skena Lokal

Bagi Denny, panggung ini adalah sebuah dejavu. Tepat di panggung yang sama, 35 tahun lalu (1990), ia pernah berdiri kaku di usia 14 tahun, menerima hadiah sebagai pemenang harapan gitaris terbaik. Malam ini, ia kembali bukan sebagai kontestan, tapi sebagai seorang gitaris yang mengklaim kembali ruangnya—sebuah perjalanan panjang seorang musisi yang tumbuh, hilang, dan kini kembali ke panggung yang sama.

Lagu pembuka dalam nuansa rock etnik Tamiang—sebuah penghormatan pada darah Aceh Tamiang yang mengalir dalam dirinya—langsung menetapkan standar. Namun sesuai judulnya, Opera Cinta lebih dari pertunjukan gitar biasa. Di awal, panggung dibuka dengan kolaborasi puisi reflektif dari Cut Ita. Menjelang akhir, sebuah adegan teater singkat menampilkan dua aktor—seorang lelaki tua yang dirawat oleh istrinya—menjadi inti visual dari judul pementasan: sebuah narasi tentang cinta, waktu, dan kesetiaan.

Momen paling menyentuh malam itu adalah saat Denny memainkan komposisi instrumental Jalan Pulang. Wajahnya tenang namun sarat emosi, matanya sesekali terpejam seolah berbicara langsung lewat setiap petikan. Ia mempersembahkan lagu itu untuk putrinya. Di tengah cahaya panggung yang meredup, hanya menyisakan kilau di senar gitarnya, beberapa penonton terlihat menunduk, terbawa dalam suasana yang lembut sekaligus getir.

Getaran Jalan Pulang masih menggema ketika penonton tersadar: pertunjukan tunggal seperti ini adalah sebuah anomali di Banda Aceh. Terlebih lagi, menampilkan karya ciptaan sendiri oleh seorang gitaris. Konser di kota ini seringkali mirip festival kompilasi—satu panggung, banyak grup, masing-masing hanya mendapat jatah dua lagu atau sepuluh menit tampil. “Jarang ada gitaris di sini yang berani tampil sendirian dan mempersembahkan karya orisinal,” ungkap seorang penonton malam itu.

Di sinilah letak pentingnya Opera Cinta. Langkah Denny Syukur sebanding dengan etos Do-It-Yourself (DIY) para musisi independen di kota-kota kreatif seperti Yogyakarta atau Bandung. Mereka tak menunggu panggilan acara besar, melainkan menciptakan panggung sendiri—di kafe, galeri, bahkan halaman rumah. Opera Cinta menjadi kritik sekaligus solusi bagi ekosistem lokal yang terlalu sering menunggu “undangan panitia”. Keberanian menggelar karya pribadi adalah bentuk kemandirian artistik, tempat seniman belajar menanggung risiko: dari sepi penonton hingga kritik pedas.

Bagi musisi muda Aceh yang hadir, melihat Denny tampil memberi percikan keberanian. Pertunjukannya menjadi pemantik: publik belajar menghargai proses kreatif lokal, dan panggung menjadi ruang dialog, bukan sekadar tontonan. Bagi generasi muda, kisah Denny adalah pengingat autentik di era yang serba cepat: jangan menunggu waktu ideal. Mulailah dari apa yang ada—satu lagu, satu panggung, satu malam. Musik, pada akhirnya menjadi seberapa jujur kita berbicara lewat bunyinya.